「うちの会社にも、データはたくさん蓄積されているはずなのに、経営や営業にまったく活かせていない…」

「上からはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進と言われるけれど、実際は各部門にExcelデータが散在していて、まともな分析なんてできない…」

もしあなたが、お客様先やご自身の職場でこんな課題を感じているなら、その原因は「データマネジメント」がうまく機能していないことにあるかもしれません。

データマネジメントと聞くと難しそうですが、これはデータを「資産」として活用するために欠かせない考え方です。 しかし、多くの企業がこの「データマネジメント」でつまずき、データ活用に失敗しているのも事実です。

この記事では、データ活用のプロフェッショナルである「分析屋」が、データマネジメントの基本的な進め方と、プロジェクトを失敗させないための「7つのTIPS」を、中学生でも分かるように優しく解説します。

そもそもデータマネジメントとは? なぜ必要なのか?

まず結論から言うと、データマネジメントとは、データを「ビジネスの資産」として、きちんと活用し、同時に守っていくための「仕組み全体」のことです。

データマネジメントの定義

多くの人が「データマネジメント=データを倉庫(データベース)に保管すること」と誤解しがちですが、それは違います。

ただデータを保管するだけでは、宝の持ち腐れです。 データマネジメントは、そのデータを「どうやってビジネスに活かすか(攻め)」と、「どうやって安全・正確に保つか(守り)」の両方を、組織的に計画し、実行していくすべての活動を指します。

なぜ必要? 言葉が生まれた「2つの背景」

「普通にデータ基盤を作って、データを活用すればいいだけでは? なぜわざわざデータマネジメントなんて言葉が必要なの?」

そう思いますよね。実は、その「普通に」ができなくなった背景が2つあります。

背景1:データの「サイロ化」

会社が大きくなると、営業部、製造部、経理部…と、部門ごとに別々のシステムやExcelでデータを管理し始めます。そうすると、会社全体で見たいデータがバラバラの場所(=サイロ)に閉じ込められ、「A部署の売上データ」と「B部署の顧客データ」がうまく連携できず、分析できない問題が発生しました。

背景2:データの「民主化」の失敗

最近は良いツールが増え、IT部門の専門家でなくても、現場の社員がデータを触れるようになりました(これを「データの民主化」と言います)。 しかし、ルールがないまま「誰でもどうぞ」と解放した結果、「データが汚すぎて使えない(品質の問題)」、「誰が作ったか不明なデータで間違った経営判断をしてしまう(信頼性の問題)」、「見てはいけない情報に誰でもアクセスできる(セキュリティの問題)」といった大問題が起きてしまったのです。

こうした「データがバラバラで使えない」「ルールがなくて危険」という問題を解決し、データを本当に「資産」にするために、データマネジメントという「仕組み」が重視されるようになりました。

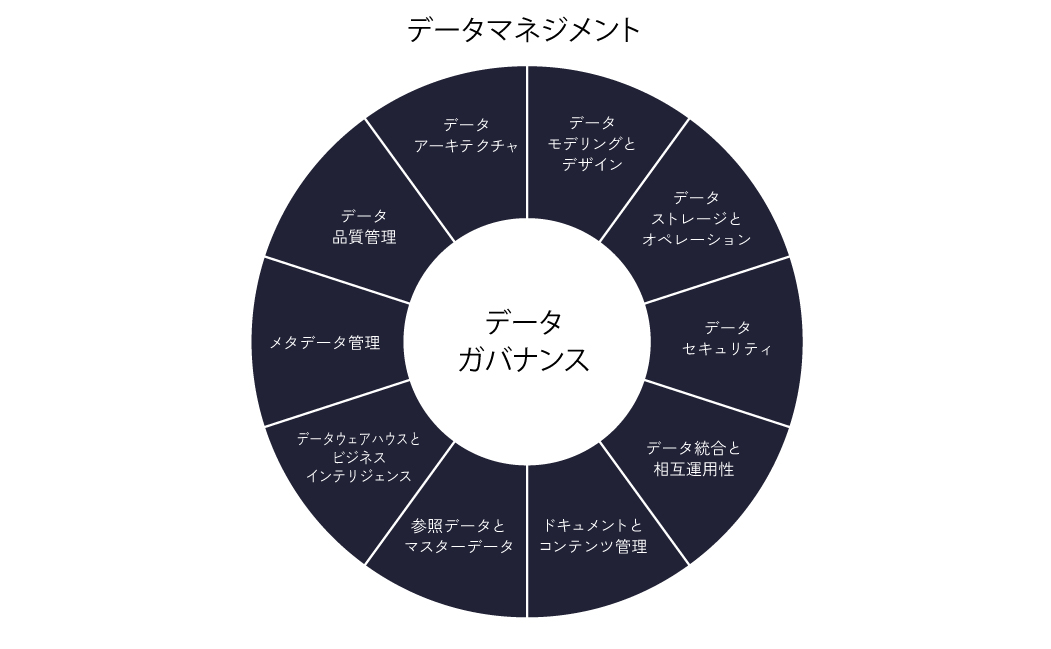

類似用語との違い(ガバナンス・活用)

ここで、よく混同される言葉を整理しておきましょう。この違いが分かると、顧客への説明もしやすくなりますよ。

● データマネジメント(活動全体)

これが一番大きな傘です。データを「攻め(活用)」と「守り(統制)」の両方でうまく扱うための、すべての活動を指します。

● データガバナンス(主に「守り」)

データマネジメントの「守り」の部分です。データを安全・正確に保つための「ルール作りや体制」を指します。「このデータは誰が見ていいか」「データの品質をどう保つか」などを決めます。

● データ活用(主に「攻め」)

データマネジメントの「攻め」の部分です。データを分析したり、AIに学習させたりして、ビジネスの価値を生み出す活動を指します。

現場は「どんどん活用(攻め)したい」と言い、管理部門は「ガバナンス(守り)を固めたい」と言いがちです。この「攻め」と「守り」は対立しやすいのですが、その両方をうまく両立させる仕組みこそが、データマネジメントの役割です。

※ちなみに:SEなら知っておきたいDMBOKとPMBOKの関係

もしあなたが、この分野をさらに深く調べようとすると「DMBOK(ディンボック)」という言葉に出会うかもしれません。SEの方なら、プロジェクト管理の「PMBOK(ピンボック)」をご存じかもしれませんね。 DMBOKは、あのPMBOKに影響を受けて作られたものです。PMBOKが「プロジェクト管理」の知識を体系的にまとめた教科書であるように、DMBOKは「データマネジメント」の知識を体系的にまとめた教科書**、と覚えておけば今は十分です。

データマネジメントがもたらす3つのメリット

この「仕組み」がうまく回ると、会社には大きなメリットが生まれます。

- 意思決定が速く、正しくなる

信頼できるデータ(キレイなデータ)にすぐにアクセスできるため、「経験や勘」ではなく「データに基づいた」正しい判断が迅速にできます。 - ムダな作業が減り、効率が上がる

SEのあなたなら経験があるかもしれませんが、「データを集めて、キレイにする」作業は非常に時間がかかります。データマネジメントができていれば、このムダな作業がなくなり、分析など本来やるべきことに時間を使えます。 - 会社の信用(セキュリティ)を守れる

個人情報漏洩などの事故を防ぐ「守り」が強くなり、会社の信用を守ることにつながります。

データマネジメントの基本的な進め方 4ステップ

では、データマネジメントはどう進めればよいのでしょうか。 結論として、「1. 目的決め → 2. 箱作り → 3. ルール作り → 4. 実行と改善」という4つのステップで進めるのが基本です。

ただし、「データを集める箱(基盤)」「ルール(体制)」「実際の運用」は、どれか一つだけ先に進めてもうまくいきません。これらをバランス良く同時に進める必要があります。

ステップ1:現状把握と目的(ゴール)の設定

一番重要です。「何のためにデータを活用するのか?」という目的(ゴール)を最初に決めます。「営業の売上を上げたい」「在庫管理を最適化したい」など、具体的なビジネス課題を明らかにします。 同時に、今「どこに」「どんなデータが」「どれくらい汚れた状態で」あるのかを棚卸し(現状把握)します。

ステップ2:データ基盤(DWH/データレイク)の構築

ステップ1で集めると決めたデータを、一元的に集めておく「大きな箱」を作ります。これがデータウェアハウス(DWH)やデータレイクと呼ばれるものです。

ステップ3:データガバナンス(体制・ルール)の確立

H2-1で説明した「守り」の部分です。データを管理する専門チームを決めたり、「このデータは〇〇部しか見られない」「データの名前はこう付ける」といったルールを決めたりします。

ステップ4:実行・運用・改善(スモールスタート)

ルールと箱ができたら、いよいよ運用開始です。 ただし、いきなり全社でやろうとすると必ず失敗します。まずは「営業部の顧客データ」など、テーマや部門を絞って「小さく(スモールスタート)」始め、うまくいったやり方を少しずつ横展開していくのが成功のコツです。

【本論】データマネジメントを失敗しないための「7つのTIPS」

ステップは分かりましたが、現実はそう簡単ではありません。 「高価なツールを入れたのに、誰も使っていない…」そんな失敗が後を絶たないのです。

ここでは、多くのプロジェクトが陥りがちな「失敗」を回避するための、現場目線の「7つのTIPS」を紹介します。これこそが、分析屋が最もお伝えしたいことです。

TIPS 1:【目的】「ツール導入」をゴールにしない

(よくある失敗)「流行りのBIツールを導入すれば、誰かがうまく使ってくれるはず」と、ツール導入自体が目的になってしまうケースです。

(処方箋) ツールはただの道具です。「ステップ1」で決めた「ビジネス課題の解決」というゴールを絶対に見失ってはいけません。

TIPS 2:【品質】「データの品質」に徹底的にこだわる

これが一番地味で、一番重要です。

「Garbage In, Garbage Out」という言葉があります。「ゴミ(汚れたデータ)を入れたら、ゴミ(使えない分析結果)しか出てこない」という意味です。 「株式会社」と「(株)」がバラバラ、顧客名が手入力で微妙に違う…こうしたデータをキレイにする「データクレンジング」や「名寄せ」といった地道な作業こそが、データ活用の命運を分けます。

TIPS 3:【体制】「業務部門へのヒアリング」を怠らない

データ管理はIT部門(SE)だけでは絶対に完結しません。 なぜなら、そのデータが「どういう業務で」「どういう意味を持って」入力されたのかを知っているのは、現場の業務部門(営業部やマーケ部)だけだからです。 IT部門は、現場の担当者に「このデータの意味は?」「なぜこの項目が必要?」と丁寧にヒアリングし、業務を深く理解することが不可欠です。

TIPS 4:【体制】「旗振り役」と「実務担当」の両方を任命する

(よくある失敗)プロジェクトリーダー(旗振り役)は決めたが、実際にデータを整備し、品質を維持する「手を動かす人(実務担当)」が決まっていないケースです。

(処方箋)データマネジメントは「地道な作業」の連続です。旗を振る人(推進者)と、日々データを守り育てる人(運用者)の両方を明確に任命しましょう。

TIPS 5:【範囲】いきなり全社で完璧を目指さない

(よくある失敗)最初から全社のデータを網羅しようとしてルールが複雑になりすぎ、プロジェクトが始まる前に頓挫するケースです。

(処方箋)ステップ4でも触れましたが、まずは成果が出やすい部門やテーマで「小さく成功する」ことが重要です。

TIPS 6:【ルール】ガバナンス(守り)と活用(攻め)のバランスを取る

(よくある失敗)「守り」を意識しすぎてルールをガチガチに固めた結果、現場が「使いにくい!」となり、結局誰も使わなくなる(または隠れてExcel管理に戻る)ケースです。

(処方箋)最低限守るべきセキュリティラインと、現場が使いやすい柔軟性のバランスを取ることが、データマネジメント担当者の腕の見せ所です。

TIPS 7:【文化】経営層を巻き込み「データは資産」という文化を醸成する

データマネジメントは、地道な作業が多く、すぐには売上(短期的なコスト)につながりません。 だからこそ、「これは将来のための『資産』づくりだ」と経営層(社長や役員)が強く理解し、全社に号令をかけることが、プロジェクトをやり遂げるための最後の鍵となります。

データマネジメントは誰がやる?SEや一般職の経験が活きる理由

「データマネジメントって、結局データサイエンティストみたいな専門家がやるんでしょ?」

そう思われがちですが、それは違います。専門家だけでは、データマネジメントは絶対に成功しません。 結論として、あなた(ペルソナ)のようなSEの経験や、現場の一般職の経験こそが不可欠なのです。

SE(システムエンジニア)の経験が活きる場面

SEとして顧客のシステム開発・保守に携わってきたあなたは、「どのシステムに」「どんなデータ構造で」情報が入っているかを理解しています。さらに、顧客の「業務フロー」も把握しているはずです。 この「システム」と「業務」の両方を理解している経験は、データマネジメントの設計・実装(TIPS 3のヒアリングなど)において、最強の武器となります。

一般職(営業・マーケ)の経験が活きる場面

営業やマーケティングなどの現場で、「このExcelのこの数字は、こういう意味で手入力しているんだよ」という現場の事情(データが生まれた背景)を知っていることは、データの「品質」を担保する上で非常に重要です。アナログな環境を知っているからこそ、どう変えれば現場が楽になるかが分かるのです。

「言われた通り」から「提案型」のキャリアへ

データマネジメントのスキルを身につけることは、あなたのキャリアにとって大きなプラスになります。 これまでは「言われた通りにシステムを作る」仕事だったかもしれません。 しかし、データマネジメントを学べば、「このデータをこう整備して管理すれば、こういう分析ができて御社の課題解決につながりますよ」という、「提案型」の仕事ができるようになります。

まとめ

データマネジメントを成功させる鍵は、ツールを導入することではなく、「地道なデータ品質の改善(TIPS 2)」と「業務への深い理解(TIPS 3)」、そして「活用(攻め)とルール(守り)のバランス(TIPS 6)」です。

この記事を読んで、このように感じた方はいませんか?

● 「今のシステム開発・保守の経験(SEの経験)を活かして、データ活用の領域に挑戦したい」

● 「アナログ・経験・勘に頼るビジネス環境を変革し、データに基づいた提案ができるようになりたい」

● 「顧客に言われた通り仕事するのではなく、こちらから提案できる環境で働きたい」

そのように考え、ご自身のキャリアとデータマネジメントの将来性に可能性を感じた方は、ぜひ一度、分析屋の採用サイトをご覧ください。 あなたの「業務を理解できる」経験こそが、これからのデータ社会で最も求められるスキルです。