月の売上報告をExcelに手入力している、複数のシステムからCSVをダウンロードして手動で集計している…。あるいは、分析に必要な競合他社の情報や市場のトレンドなど、足りないデータがどこにあるのか、どうやって集めればいいか分からず困っている…。

そんな「データ収集・集計」の手作業や、「データ不足」の課題に直面していませんか?

「この作業が自動化できれば、もっと企画や分析に時間を使えるのに…」 「あのデータさえ手に入れば、もっと良い分析ができるのに…」 そう感じている方も多いはずです。

データ収集は、正しい「目的」と「方法」を知れば、劇的に効率化・自動化できますし、必要なデータを手に入れることも可能です。 この記事では、データ収集の基本的な「目的」、「手作業を効率化する方法」から「足りないデータを収集する方法」まで、具体的な7つのアプローチを幅広く解説します。 データ収集によって、新たな価値創造を支える武器に変えましょう。

データ収集とは?データ分析における「出発点」

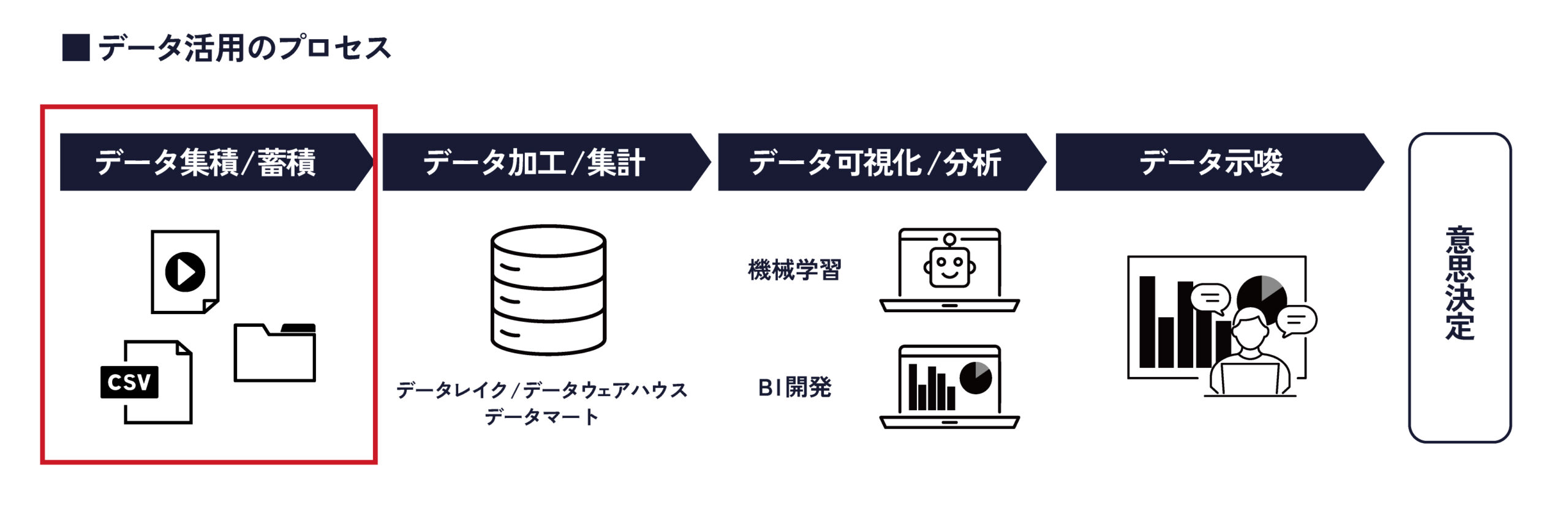

データ収集は、データ分析プロセス全体における「出発点」にあたる、非常に重要な工程です。

一般的に、データ分析のプロジェクトは「目的設定(要件定義) → データ収集 → データ加工・前処理 → 分析・可視化 → 施策実行」という流れで進みます。

この最初の「データ収集」がうまくいかなければ、どれだけ高度な分析技術があっても、その後の工程すべてが意味をなさなくなります。

「勘」や「経験」だけに頼ったビジネスから脱却し、データに基づいた判断(データドリブン)を行うための、すべての“起点“となるのがデータ収集なのです。

データ収集がもたらす3つのメリット

データ収集を「成功」させるというより、データ収集によって「何を実現したいのか」という目的(メリット)を明確にすることが重要です。 主なメリットは以下の3つです。

1. 業務効率化

これが、多くの方がデータ収集に関心を持つ最大の理由かもしれません。手入力や転記といったアナログな作業を自動化し、空いた時間を分析や企画といった、より価値のある仕事に振り分けることができます。

2. 現状の正確な把握

「なんとなく売上が落ちている気がする」といった「勘」や「感覚」を、「先月比で5%減少、特にA商品の落ち込みが大きい」という客観的な「事実(データ)」で把握できるようになります。

3. 施策の精度向上

収集したデータに基づいて意思決定を行うことで、「なぜ売上が落ちたのか(A商品の競合が出たからだ)」という原因の特定や、「では、A商品のテコ入れをしよう」という次のアクションの成功率を格段に高めることができます。

収集するデータの「種類」を理解する

効率よくデータを集めるには、まずデータの“種類”を知ることが近道です。「どのデータを集めるか」を計画する際に、この知識が役立ちます。データの分類方法は、大きく分けて「収集元による分類」と「収集方法による分類」の2つがあります。

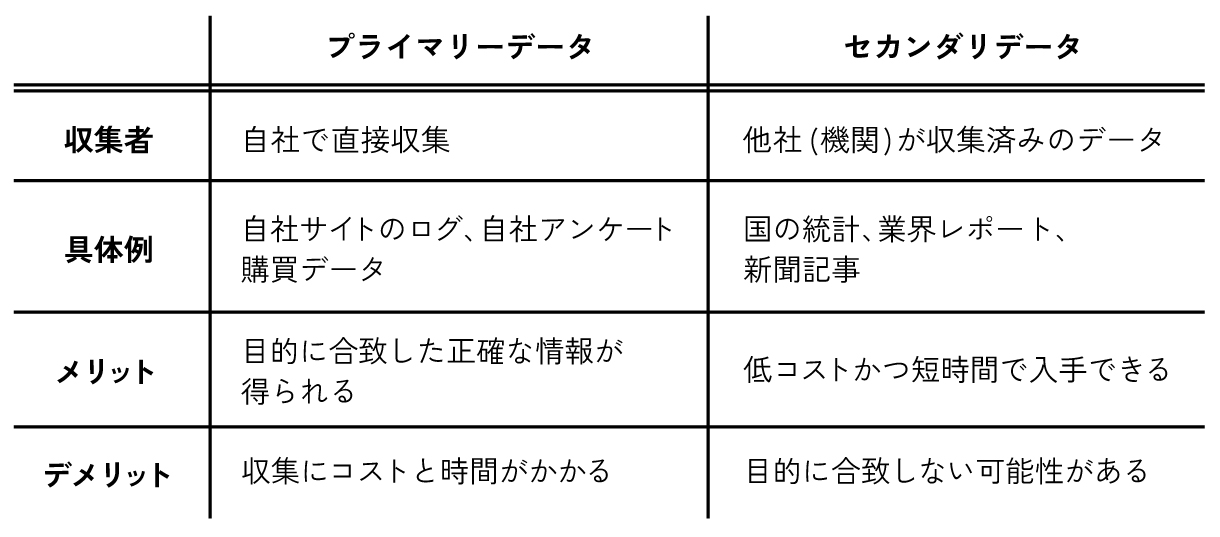

1. 収集元による分類

プライマリデータ

企業が自らの目的のために直接集めるオリジナルのデータです。(例:自社の顧客アンケート、自社のWebサイトのアクセスログ、自社の売上データなど) 目的に合致した、必要な情報を正確に収集できる点がメリットですが、収集にコストや時間がかかるというデメリットもあります。

セカンダリデータ

他人が集めたデータ(おもに公的機関や調査会社)です。(例:国の統計、業界レポート、新聞記事など) 低コスト(または無料)で、すぐに手に入る点がメリットである一方、自社の目的にピッタリ合う情報が見つかるとは限らないというデメリットがあります。

2. 収集方法による分類

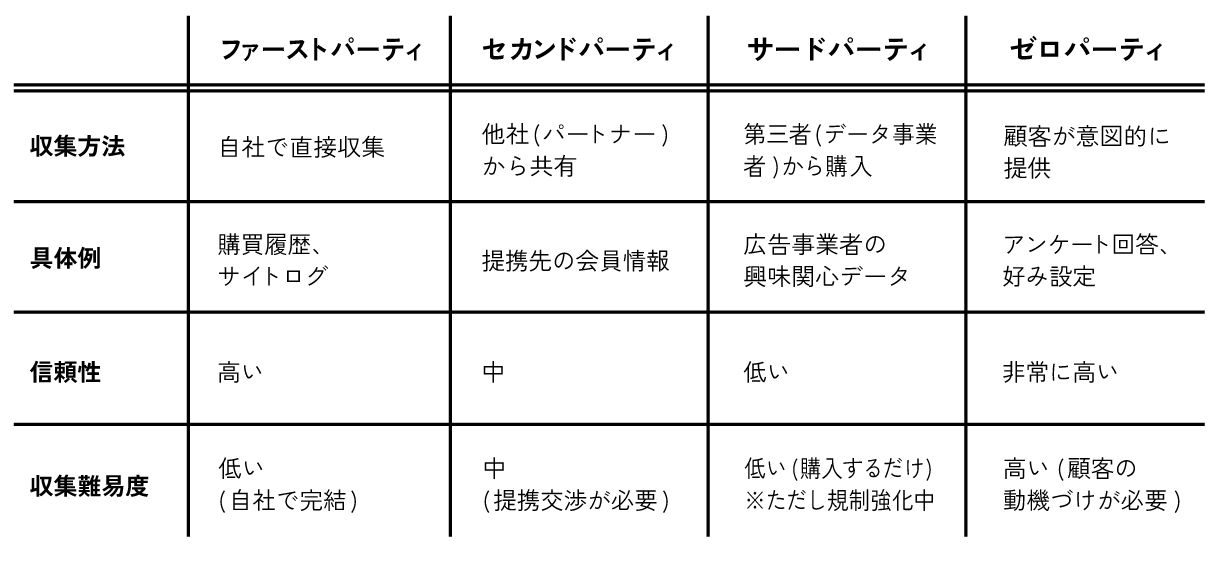

特にお客様に関するデータは、収集方法によって4種類に分けられます。

ファーストパーティデータ

企業が顧客や訪問者から「直接」収集するデータです。(例:自社サイトの閲覧履歴、購買履歴、アプリの利用ログなど) 自社で収集するため信頼性が高く、Cookie規制などの影響を受けにくい強力なデータであることが特徴です。収集できる範囲が、自社と接点のある顧客に限られてしまう点がデメリットです。

セカンドパーティデータ

他社が集めたファーストパーティデータを、パートナーシップなどに基づき共有(購入)したデータです。(例:提携企業のサイト閲覧履歴、イベント参加者情報など) 自社だけではリーチできない特定のターゲット層のデータを補完できるメリットがあります。一方で、データの品質や定義が自社と異なる場合があり、連携にコストがかかる点がデメリットです。

サードパーティデータ

自社とは直接関係のない第三者が収集・提供するデータです。(例:さまざまなサイトの閲覧履歴を統合したデータ、広告事業者が提供する属性データなど) 幅広い層のデモグラフィック情報を取得し、リーチを拡大できるメリットがあります。しかし、プライバシー規制(Cookie規制など)の強化により、収集や活用が世界的に難しくなっている点がデメリットです。

ゼロパーティデータ

顧客が同意のもとで企業へ提供するデータです。(例:アンケートの回答、Webサイトの会員登録時の好み設定、診断コンテンツの結果など) 顧客本人の同意と意図に基づいているため、情報の質と透明性が非常に高いというメリットがあります。その反面、顧客が「提供したい」と思う動機付け(インセンティブや便益)がないと、収集が難しい側面もあります。

これらは単体で使うだけなく、自社が保有するデータだけでは見えない動きをセカンダリデータで補ったり、あるいは顧客の直接的な声を収集するなど、収集したデータを様々な組み合わせて使うことが重要です。

データ収集の具体的な方法7選

ここでは、「どうやってデータを集めればいいか分からない」あるいは「もっと効率的な収集手段を探している」という方へ、具体的な7つの収集方法とその特徴を紹介します。

1. データ連携ツール

ETLツールを活用することで、異なるシステム間を繋ぐパイプの役割を果たします。ETLとは、あるシステムからデータを取り出し(Extract)、使いやすい形に変換し(Transform)、別のシステムに入れる(Load)処理の頭文字を取ったものです。 営業システムの顧客データや発注データなど、社内に点在するデータを自動で集約・統合したい場合に適しています。

2. Cookie

Cookieとは、Webサイトを訪れたユーザーのブラウザに一時的に保存される、小さなテキストファイルのことです。アクセス解析ツールなどは、このCookieを目印として利用し、自社サイト内に訪問したユーザーの行動を追跡・記録します。 Cookieを利用することで、「どのブラウザの人が、どのページを見たか」「どこから来たか」「新規の訪問か、再訪問か」といった行動ログを把握できます。 ただし、近年は、ユーザープライバシー強化による、ITP(Intelligent Tracking Prevention)対策などが行われています。ITPの詳細説明はここでは割愛しますが、こうした制約の中で、「どうすれば必要なデータを正しく収集できるか」を考え、工夫を凝らすことこそ、この領域の醍醐味とも言えるでしょう。

3. マーケティングリサーチ

自社の購買データや行動ログだけでは分からない、「なぜ顧客がその行動を取ったのか」といったインサイト(深層心理)や、新商品開発のアイディアに苦戦することはありませんか。 そうした時は、アンケートやインタビューといったマーケティングリサーチの手法で、顧客の生の声を直接収集することを検討しましょう。

4. 生成AIを使った非構造化データの収集

AI-OCRや生成AIエージェントは、画像やPDFファイルといった「非構造化データ」の内容をAIが解析し、構造化データ(Excelの行・列のような形式)に変換する技術です。 「紙やPDFで受け取った注文書・請求書・報告書」など、そのままではコピー&ペーストが難しい文書から、「日付」「金額」「品名」といった必要な項目だけを自動で抽出し、データ化したい場合に活用されます。

5. API連携

企業で利用されている多くのITツール(SaaSやWebサービス)には、APIという、データをやり取りする窓口が用意されている可能性があります。 これを利用することで、これまで管理画面から手動でエクスポートしていたレポートやデータをプログラムが自動で取得できるようになり、データ収集にかかる工数を大幅に削減できます。

6. Webスクレイピング

APIが提供されておらず、自社では収集できないデータ(例えば、公開されている競合他社の価格情報や、市場の最新トレンドなど)が必要になる場合があります。 Webスクレイピングは、こうしたWebサイト上の情報をプログラムが自動で巡回・収集する技術です。ただし、多くのサイトでスクレイピングを禁止しているため、この方法には注意が必要です。 相手先のサイトの「利用規約」を必ず守る必要があります。

7. Webや業務システムからのダウンロード

企業のセキュリティルールやコンプライアンスの観点から、API連携やツールによる自動収集が許可されないケースもあります。 その場合は、従来通り手動でデータをダウンロードし、指定されたクラウドストレージなどに保管する必要があります。ただし、その手動作業が固定化された作業であるならば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によってその操作自体を自動化できる可能性もあるでしょう。

ここまで、代表的なデータ収集の方法を紹介しました。 このようにして収集した多様なデータは、最終的にDWH(データウェアハウス)と呼ばれる「データの保管庫」に集約することが一般的です。

これにより、バラバラだったデータが一元管理され、分析しやすい状態になります。近年では、Snowflake、GoogleCloudのBigQuery、AzureのDatabricksといったクラウドベースのプラットフォームを活用することがトレンドですが、詳細な技術解説は別の機会に譲ります。

データ収集を行う際の一般的な注意点

データ収集は強力な資産になりますが、一歩間違えると「使えないデータ」の山を築いたり、重大なトラブルを招いたりする危険もはらんでいます。 ここで、データ収集で失敗しないために守るべき、4つの重要な注意点を解説します。

1. データの品質(正確性・鮮度)を担保する

「Garbage In, Garbage Out」という有名な言葉があります。これは「ゴミを入れたら、ゴミしか出てこない」という意味です。集めたデータ自体が間違っていたり、古かったりすれば、その後の分析はすべて無駄になります。 この「品質」の問題は、技術だけでなく「人」が起因することも多々あります。例えば、部署Aの「顧客ID」と部署Bの「顧客番号」の定義が違う、あるいは手入力のミスが放置されている、などです。 分析屋では技術の観点だけでなく、データの背景にある業務フローや、「なぜそのデータが生まれたのか」という背景にも目を向け、定義の統一を図るプロセスを必要になります。

2. 収集コスト(費用・時間)を考慮する

データ収集に夢中になりすぎると、「あれもこれも必要だ」と収集範囲を広げすぎ、費用や時間が膨れ上がるケースがあります。 その結果、「マーケティング施策の精度は向上した半面、データ収集コストが上回り、費用対効果が下がってしまった」という本末転倒な事態を招きかねません。 このような事態を防ぐためには、スモールスタートでデータ収集を行うとよいでしょう。完璧なデータを集めるために費用や時間を使いすぎるのではなく、目的に直結する最低限のデータを集め分析を回し、費用対効果を見極めてから、本格的にデータ収集の仕組みを構築するとよいでしょう。

3. 法規制と倫理を遵守する

これは技術やコスト以前の、最も重要な原則です。 特に、Webスクレイピングや個人データの取り扱いにおいては、相手先のサイト利用規約、個人情報保護法、その他の関連法規を絶対的に遵守しなければなりません。 「データを集めたいから」という安易な判断が、企業の信頼を根底から揺るがす重大なインシデントに繋がります。データを収集する以前に、社会的な倫理やルールを守ることが大前提です。

4. データの「管理体制」を明確にする

データを集めるだけ集めて、誰が管理しているか分からない「データの沼」になっては意味がありません。収集段階からデータガバナンスという、「このデータは誰が責任を持つのか」「鮮度はどう保つのか」「誰がアクセスできるのか」といったルールを設計することが、収集したデータを「資産」に変えるために不可欠です。

【まとめ】データ収集は、データ活用の「土台」を支える重要な仕事

最後に、この記事の要点をまとめます。

● データ収集は、分析の「土台」です。「手作業の自動化」だけでなく、「足りないデータをどう集めるか」という課題を解決する重要な工程です。

● 社内連携(ETL)から外部取得(API/スクレイピング)、顧客の声(リサーチ)まで、目的に応じた方法が存在します。

● データを集める際は、「品質」「コスト」「法規制」「管理体制」の4つの注意点を守る必要があります。

本記事で紹介したような、ETLの設計、API連携、DWHの構築などを専門的に担うのが「データエンジニア」です。データサイエンティストやアナリストが分析に集中できるよう、信頼性の高いデータの「土台」を整備する、まさに分析プロジェクトの“心臓部”とも言える役割です。

データ収集のスキルを極めることは、単なる効率化を超え、こうしたデータ活用の「土台」から「価値創造」を支える、専門的なキャリアパスに直結しています。

もし「分析屋」という会社で、データエンジニアのプロフェッショナルとして、私たちと一緒に新たな価値創造に挑戦したいと興味を持っていただけましたら、ぜひ下記サイトからエントリーをお待ちしています。