「ビッグデータ」「DX」といった言葉を、ニュースや職場で聞かない日はないかもしれません。

データ分析がビジネスの「デフォルト(当たり前)」になりつつある今、あなたは、ご自身のビジネスでこんなことを感じていませんか?

「うちの会社は、まだ上司の『経験と勘』だけで物事が決まっている…」

「このアナログな環境から、そろそろ卒業したい」

その感覚は、非常に正しいです。

これからの時代、データを無視してビジネスを成長させることは難しくなっています。

かといって、「経験と勘」をすべて捨て、データだけを信じる「データ万能主義」も、実は非常に危険です。

この記事では、「ビッグデータって結局なに?」という基礎知識から、明日から「あ、これもビッグデータ活用なんだ」と気づける具体的な活用事例、そして、データを「価値」に変える専門家である「本質的なデータサイエンティスト」というキャリアまで、中学生でもわかるように解説していきます。

そもそも「ビッグデータ」とは何か?

結論から言うと、ビッグデータとは、「これまでExcelなどで扱ってきたデータとは比べ物にならないほど、『量が多く』『種類が豊富で』『更新スピードが速い』データ群」のことです。

「ビッグデータ」と聞くと、単純に「すごく量の多いデータ」とイメージするかもしれません。それも間違いではありませんが、本質は少し違います。

従来のデータ(Excelなど)との決定的な違い

私たちが普段Excelなどで扱うデータは、売上リストや顧客名簿など、項目がキチッと決まった「整ったデータ」がほとんどです。

一方、ビッグデータは、

- 種類がバラバラ(数字、文字、画像、動画、スマホの位置情報など)

- 形が整っていない

- とんでもないスピードで増え続ける

といった特徴があり、Excelのシート1枚には到底収まりませんし、普通のパソコンでは処理することすらできません。

ビッグデータを特徴づける「3つのV」

このビッグデータの特徴を分かりやすく表現したのが、以下の「3つのV」という言葉です。

- Volume(量):データの「量」がとにかく膨大。テラバイト(TB)やペタバイト(PB)といった単位で増え続けます。

- Variety(多様性):データの「種類」が非常に多い。

- 例:Webサイトの閲覧履歴(ログ)、SNSのつぶやき(テキスト)、街中のカメラ映像(動画)、工場の機械が発する音(センサーデータ)など。

- Velocity(速度):データが「発生・更新されるスピード」が非常に速い。

- 例:SNSでの「バズり」のように、リアルタイムで情報が生成され続けます。

なぜ今、データ分析が「デフォルト」になったのか?

なぜ今、これほどビッグデータが注目されているのでしょうか?

理由は大きく3つあります。

- データが爆発的に増えたから(技術の進化)

スマートフォンやSNSの普及、工場のIoT化(モノのインターネット)で、世の中のあらゆる情報がデータとして記録されるようになりました。 - データを処理できるようになったから(技術の進化)

昔は処理しきれなかった膨大なデータを、安価に保存し、高速で分析できる「クラウド」や「AI」の技術が進化したからです。 - 「経験と勘」だけでは勝てなくなったから(ビジネス環境の変化)

ここが、私たちが「データ分析」を学ぶべき最大の理由です。

少し前まで、ビジネスは「ベテランの経験と勘」で回っていました。それでもうまくいったのは、市場全体が成長し、お客様のニーズも比較的単純だったからです。

しかし、今はどうでしょうか? 「なんとなく」や「過去の成功体験」だけでビジネスの舵取りをするのは、羅針盤(コンパス)を持たずに嵐の海へこぎ出すようなものになりました。

なぜ、そんな時代になったのか? 3つの「変化」に分けて、具体的に解説します。

「経験と勘」だけで勝てなくなってきた理由

- ニーズの「超」多様化(=「みんな」が消えた)

昔: テレビCMで「100万人が使ってます!」と言えば、「みんなが使っているなら安心だ」と、多くの人が同じ商品を買いました。「みんな」という大きな正解が存在したのです。

今: SNSの普及で、「みんな」より「信頼するあの人(インフルエンサー)」、あるいは「自分と同じ趣味の(ニッチな)界隈」の意見が重視されるようになりました。

結果: お客様の好みが細分化しすぎたため、「みんなに売れる」という幻想が崩れました。「30代・女性」といった大雑把な括りではなく、「(解像度の高い)データ」を見て、「特定の趣味を持つ、この人」に深く刺さる商品を作らないと、誰の目にも留まらなくなったのです。 - 競合とスピードの変化(=「聖域」が消えた)

昔: ライバルは、いつも同じ業界の「A社」「B社」でした。相手の戦略も読みやすかったのです。

今: あなたのビジネスの競合は、もはや国内の有名企業だけではありません。

結果: 「うちの業界は特殊だから大丈夫」という「聖域」は消滅しました。常にデータを監視し、新しい競合の動きや市場の変化を察知し続けないと、あっという間に取り残されます。 - 成功パターンの短命化(=「幻想」の崩壊と「社内対立」)

これが最も深刻な問題です。市場の変化が速すぎて、「去年うまくいった方法(=成功体験)」が、今年は全く通用しなくなりました。

これにより、2つの問題が起きています。

①「なんとなく」な施策の幻想崩壊

きっかけ: この変化の最大のきっかけは、WEB広告(特に運用型広告)の台頭です。

何が起きたか: 「1クリックいくら」「1人の顧客獲得(CPA)にいくらかかったか」が、1円単位で「見える化」されてしまいました。

意識の変化: これがスタンダードになった結果、他のすべての施策に対する「費用対効果」への意識が、社内全体で劇的に高まりました。

たとえば「テレビCM」: 旧来の施策の代表例です。昔は「おもしろいCMを打てば(なんとなく)売れる」という幻想がありました。しかし、WEB広告の「費用対効果」意識が当たり前になると、「そのCMの効果は結局どうだったの?」という厳しい問いから逃げられなくなりました。

リスクの顕在化: さらに、ネットの普及により、過去には見えにくかった「高額なCMを打ったが失敗し、倒産した企業」といった失敗例も明るみに出やすくなりました。

結果: 「おもしろいCM(=勘やセンス)」さえ打てばなんとかなる、という時代は終わりました。「その施策に、データに基づいた勝算はあるのか?」と、「なんとなく」な意思決定に皆が慎重になったのです。

②「現場 vs トップ」の意見対立

問題(現場の声が死ぬ):

現場のメンバーは「最近、この機能へのクレームが多い」「お客様はもうこの商品を求めていない」と「世の中の変化」に肌感覚で気づいています。

しかし、トップ(上司)が「昔はこの機能がウケたんだ!」「俺の『勘』ではまだ売れる!」という「過去の成功体験」で、その声をかき消してしまう。

問題(思考停止のイエスマン):

逆に、トップが「これからはAIだ!AIを導入しろ!」と言ったとします。現場は「本当に今それが必要なの?」と半信半疑でも、半ば思考停止で「言われたことをそのままやる」社員も増えています。

データは、これら状況を打破する「武器」であり「共通言語」です。

現場は「肌感覚」を「データ(クレーム件数や解約率の推移)」という客観的な「武器」に変えることで、トップを説得できます。 また、「トップの指示(勘)」に対しても、「データで見る限り、優先すべきはこちらです」と「データ」を「共通言語」にして「議論」することができます。

このように、「勘」を否定するためではなく、「勘(仮説)」を「データ(事実)」で検証し、組織全体で正しい判断をするために、データ分析が必須のスキルになったのです。

【業界・活用事例5選】ビッグデータが「経験と勘」を「戦略」に変える

結論として、ビッグデータ活用は「経験と勘」を捨てさせるものではなく、むしろ個人の「暗黙知」を「チームの戦略」に昇華させるためにあります。

「データ活用」と聞くと、「人間の仕事がAIに奪われる」といった冷たいイメージを持つかもしれません。

しかし、実際の現場では、むしろ「ベテランの知恵」をデータで裏付け、組織全体のレベルアップに役立てられています。

①【小売業】顧客の行動分析による「ついで買い」の促進

- (旧:経験と勘)

ベテラン店長が「雨の日は、この商品を入り口に置くと売れる」という**「肌感覚」**で商品を陳列していました。 - (今:データ活用)

店のカメラ映像(ビッグデータ)とPOS(レジ)データを分析し、「A商品を買った人は、B商品も一緒に買う確率が70%高い」という法則を見つけ出します。これにより、ベテラン店長の「肌感覚」をデータで裏付け、全店舗で「ついで買い」を促進する戦略的な配置が可能になります。

②【製造業】工場(IoT)データによる「壊れる前」の予知保全

- (旧:経験と勘)

熟練の作業員が、工場の機械が発する「いつもと違う音」や「微かな振動」といった「暗黙知」で、故障の予兆を察知していました。 - (今:データ活用)

機械に取り付けたセンサーから「音」「振動」「温度」のデータ(ビッグデータ)を常時監視。AIが分析し、「このパターンが出たら、3日後に故障する可能性が高い」とアラートを出します。これは、熟練工の「暗黙知」をAIでモデル化し、安定稼働を実現する事例です。

③【マーケティング】SNS分析による「隠れたニーズ」の発見

- (旧:経験と勘)

アンケート調査や数人でのインタビューで「こんな商品が欲しいですか?」と聞いて新商品を開発していました。 - (今:データ活用)

X(旧Twitter)などのSNS上にある、商品の「つぶやき」や「口コミ」(テキストデータというビッグデータ)をリアルタイムで分析。企業が用意した質問では出てこない「顧客の生の声」から、「実はこんな機能に不満がある」「こんな使い方がバズっている」といった隠れたニーズを先取りします。

④【営業】SFA/CRMデータ分析による「失注の防止」

- (旧:経験と勘)

「A社は感触が良い」「B社は最近訪問できていない」という営業担当者の主観的な報告で状況を判断していました。 - (今:データ活用)

SFA(営業支援システム)に蓄積された過去の活動履歴(メール頻度、訪問回数、商談内容)をAIが分析。「このパターンの顧客は、3週間後に失注する可能性が高い」というパターンを発見します。営業担当者の「勘」をデータでサポートし、先回りしてフォローする体制を作れます。

⑤【人事(HR)】退職予備軍の検知と「組織課題」の可視化

- (旧:経験と勘)

上司との1on1(面談)や「飲み会」でのコミュニケーションで、部下のコンディションを把握しようとしていました。 - (今:データ活用)

社員の勤怠データ、PCのログイン・ログオフ時間、社内アンケート(サーベイ)結果などを分析。「特定の上司がいる部署だけ、残業時間とアンケートのネガティブな回答が突出している」など、「現場の感覚」だけでは見えなかった組織課題を客観的に特定し、早期介入に役立てます。

ビッグデータ活用を支える技術と分析手法

結論を言うと、ビッグデータは「魔法」ではなく、それを「集め」「ためて」「分析する」ための「道具(技術)」があって初めて価値を生みます。

「ビッグデータ分析」と聞くと、なんだか難しそうですよね。

ここでは、SE(システムエンジニア)でない方にも分かるように、裏側でどんな「道具」が使われているかを簡単に紹介します。

ビッグデータの「収集・蓄積」に必要な技術

膨大で多様なデータを集めて、ためておくための「巨大な倉庫」が必要です。

- DWH(データウェアハウス):

分析しやすいように、キレイに「整理整頓」された状態でデータをためておく倉庫。 - データレイク:

とりあえず何でも(テキスト、画像、ログなど)そのままの形で「放り込んで」おける巨大な湖(倉庫)。

ビッグデータを「加工・分析」するために使われる技術

倉庫にためたデータを、目的に合わせて取り出し、使いやすく「料理(加工・分析)」する道具です。

- SQL(エスキューエル):

データ倉庫から「このデータが欲しい」と命令して取り出すための「共通言語」。データ分析の世界では必須のスキルです。 - Python(パイソン):

AI(機械学習)を作ったり、複雑な統計分析を行ったりできる「プログラミング言語」。SEの方にはお馴染みかもしれませんね。 - BIツール(ビーアイツール):

分析結果を、グラフやダッシュボード(成績表のようなもの)で「見える化」する道具。Tableau(タブロー)やPower BI(パワービーアイ)が有名です。

代表的な分析手法

こうした技術を使って、実際に行われる「分析のやり方(手法)」の例です。

- クロス集計:

「20代・男性」と「40代・女性」で、商品の売れ筋がどう違うか?など、2つ以上の項目を掛け合わせて分析する、最も基本的な手法。 - 回帰分析:

「広告費を100万円増やしたら、売上はいくら上がるか?」といった「予測」に使われる手法 - クラスター分析:

明確な基準がないデータから、「隠れ優良顧客グループ」「離脱予備軍グループ」のように、似たもの同士をグループ分けする手法。

ビッグデータ活用で多くの企業が直面する「3つの壁」

結論は、「多くの企業が、データは持っているが、全く活かせていない」という現実です。

ここまで良いことばかりを書いてきましたが、実際には9割以上の企業がビッグデータ活用に失敗していると言われています。

なぜなら、そこには「3つの大きな壁」が立ちはだかっているからです。

壁①:データが社内に散在・分断している(技術の壁)

- 「営業のデータはAシステム、マーケティングのデータはBシステム、経理のデータはCシステム…」

- このように、データが会社内でバラバラに管理されていて、つなげて分析できない状態です。

- (SEの方なら、この「システム間のデータ連携」の大変さが身に染みて分かるはずです)

壁②:分析できる専門人材がいない(ヒトの壁)

- 「データはあるが、SQLやPythonを扱える人が社内にいない」

- 「SEはいるけど、彼らはシステム開発が仕事で、データ分析は専門外だ」

- 結局、データを「料理」できるシェフ(専門家)がいないため、データが宝の持ち腐れになっています。

壁③:分析しても「集計レポート」で終わる(活用の壁)

- これが最も深刻な壁です。

- 「データ分析の担当部署に、集計を依頼した」

- 「キレイなグラフやレポートが出てきた」

- 「…で?『ふーん、わかった』としか言えない。結局、次何をすればいいの?」

- 分析結果が「次の一手(ビジネスアクション)」につながっておらず、分析が「集計作業」で終わってしまっています。

「壁」を乗り越える鍵は「本質的なデータサイエンティスト」

結論は、「分析だけ」「ビジネスだけ」という分業体制では、壁は乗り越えられない、ということです。

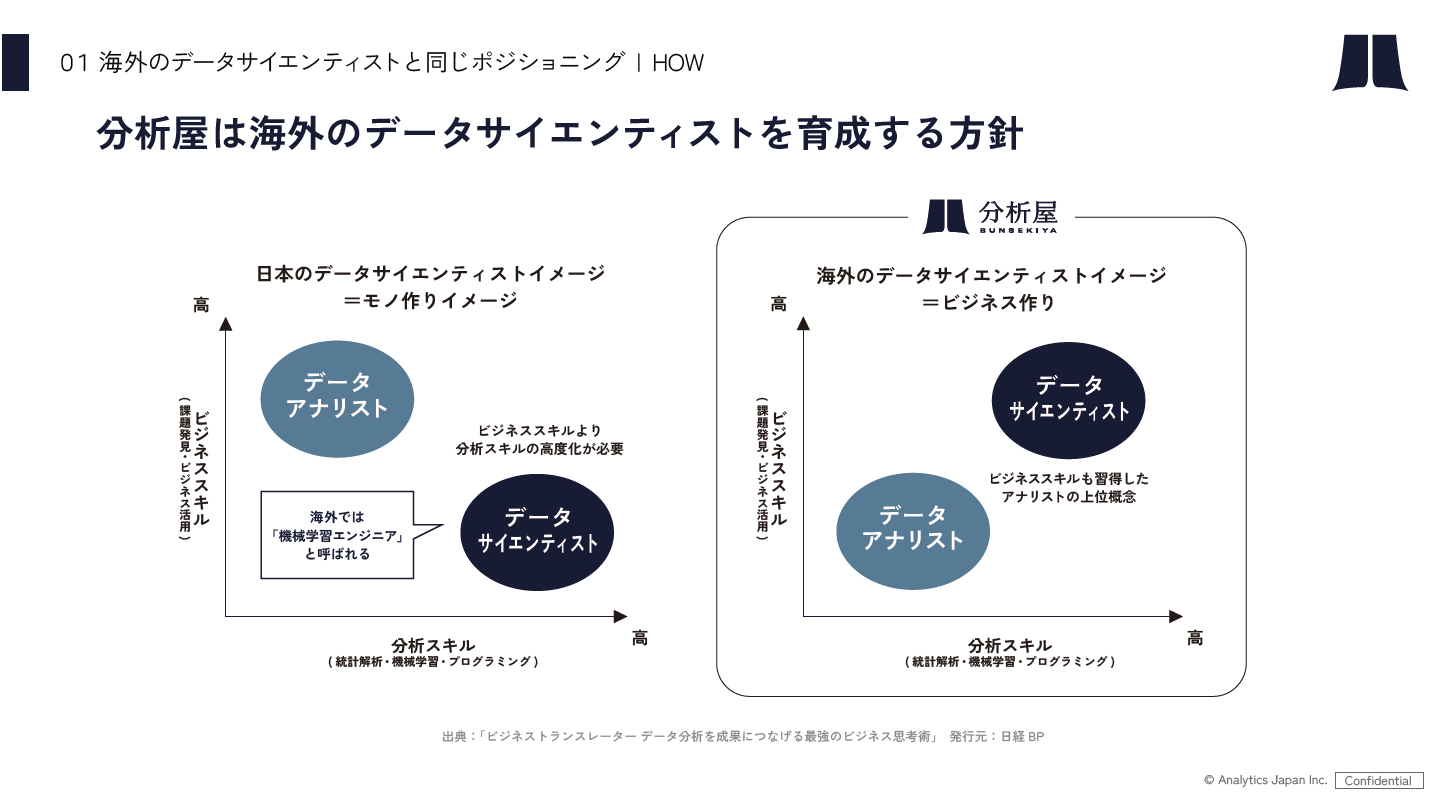

「集計レポート」で終わってしまう(壁③)最大の理由は、日本特有の「間違った棲み分け」にあると私たちは考えています。

なぜ分析が「集計レポート」で終わるのか?

それは、日本の多くの企業で、こんな「間違った役割分担」が起きているからです。

- データサイエンティスト

→「分析に長けた人」。PythonやAIなど、技術は分かるが、ビジネス(現場)は分からない。 - データアナリスト

→「ビジネスに長けた人」。ビジネス(現場)は分かるが、高度な分析技術は分からない。

この結果、「ビジネス側」は「分析側」にフワッとした依頼しかできず、「分析側」は言われた通りの集計しか出せない…という不幸なすれ違いが起きています。(これでは、あなたが「集計屋」として働かされていると感じても無理はありません)

分析屋が輩出する「本質的なデータサイエンティスト」

本来、海外で「データサイエンティスト」と呼ばれる人は、

「高度な分析スキル(技術)」と「ビジネスの課題を解決するビジネススキル」を両方兼ね備えた、アナリストの上位互換とも言える存在です。

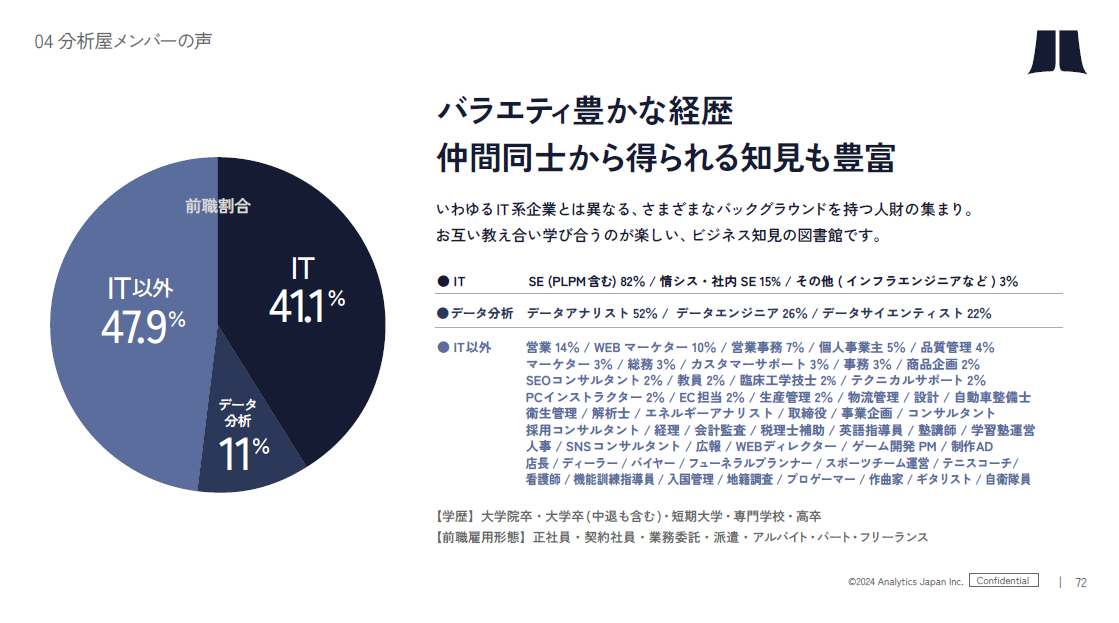

私たち分析屋は、この「技術」と「ビジネス」の壁を越え、分析結果を「次の一手」に変えられる「本質的なデータサイエンティスト」を輩出する会社です。

SEのスキルは「本質」への第一歩

「でも、自分にはビジネススキルなんて…」と思った、現職SEのあなた。心配いりません。

「壁①(技術の壁)」を乗り越えるために必要なSQLやPython、データベースの知識は、「本質的なデータサイエンティスト」になるための強力な武器(土台)です。

開発スキルを活かし、次は「ビジネスを提案する側」にキャリアアップしませんか?

分析屋が「人間力(経験と勘)」を重視する理由

私たちの結論は、「データ万能主義」は危険であり、データと「経験と勘」を両立させる「人間力」こそが、これからのデータサイエンティストに必要だ、というものです。

データ分析がデフォルト化する一方、私たち分析屋は、すべてをデータで判断する「データドリブン」な考え方に、実は少し疑問を持っています。

すべてをデータドリブンにすることへの「疑問」

もし、すべての企業が「データによる意思決定」だけを信じたら、何が起こるでしょうか?

理由1:すべての会社が「同じ答え」になってしまうから

- みんなが同じデータを見て、同じ分析手法を使えば、当然「同じ答え(意思決定)」に辿り着いてしまいます。

- どの会社も「データがこう言っているから」と同じ戦略をとれば、そこには「差別化」が生まれず、競争は価格だけになります。

- 私たちは、それでは世の中がつまらなくなってしまうと考えています。

理由2:データは「過去」の集積でしかないから

- データは完璧ではありません。なぜなら、データは「過去」に起きた事実の集まりでしかないからです。

- 「過去」のデータだけを信じていては、今までにない新しいアイデアや、革新的なサービスは生まれません。

「経験と勘」の本当の価値とは?

では、「経験と勘」はもう不要なのでしょうか?いいえ、逆です。

「差別化」を生み出す源泉こそが、「経験と勘」だと私たちは考えています。

- 「経験と勘」は、データ化できない「現場の肌感覚」や「暗黙知」の宝庫です。

- 「経験と勘」は、データ(過去)にはない「未来」への「こういうことが起きるのでは?」という「仮説」を生み出します。

データ分析とは、その「経験と勘(仮Fsetsu)」を、データで「検証」する作業なのです。

最強の武器は「ドメイン知識(=経験)」

今、あなたが「アナログな職場で、経験と勘だけが頼りだ」と悩んでいるなら。

その「経験」こそが、最強の武器になります。

あなたが営業として、あるいはマーケターとして培ってきた「業界知識(ドメイン知識)」は、他の誰にも真似できない「仮説(=差別化の種)」を生み出します。

その「経験」と「データ」を両立させる「人間力」こそ、分析屋が求めるデータサイエンティストの姿です。

未経験から「本質的データサイエンティスト」へ

分析屋には、ITスキルを基礎から学ぶ研修制度と、あなたの「経験(ドメイン知識)」を尊重し、「人間力」を伸ばすカルチャーがあります。

アナログな環境から卒業し、あなたの「経験」をデータで武装した「本質的なデータサイエンティスト」へのキャリアチェンジに挑戦しませんか?

まとめ

この記事では、ビッグデータの基礎から、その活用を阻む「壁」、そして壁を乗り越えるキャリアについて解説してきました。

- ビッグデータとは「量・種類・速度」が特徴の巨大なデータ群である。

- ビッグデータは「経験と勘」を捨てるのではなく、「戦略」に進化させるためにある。

- しかし、多くの企業が「技術」「ヒト」「活用」の壁に直面している。

- その壁を越える鍵は、「技術」と「ビジネス」、そして「人間力(経験と勘)」を両立させた「本質的なデータサイエンティスト」である。

もし、あなたが

- 「今の開発スキルを活かして、もっと上流の『提案』がしたい」(SEの方)

- 「言われた通りの『集計屋』から卒業し、課題解決がしたい」(分析従事者の方)

- 「『経験と勘』だけのビジネスから卒業し、データも使いこなしたい」(一般職の方)

と少しでも感じているなら、それは「本質的なデータサイエンティスト」への第一歩です。

私たち分析屋は、SE経験者も、IT未経験者(営業、マーケター、事務職など)も、その「経験」を武器に「本質的なデータサイエンティスト」として活躍できる環境を本気で目指している会社です。

あなたの「経験」を、データで最強の武器に変えませんか?

ご興味のある方は、ぜひ採用サイトで、私たちの仲間(社員インタビュー)がどんな想いで働いているか、覗いてみてください。