「社内にデータはたくさんあるはずなのに、うまく活用できていない…」

「関係部署からデータ抽出を依頼されるけど、集計するだけで丸一日かかってしまう…」

もしあなたがこのように感じているなら、それはスキルや経験のせいではなく、データ活用の行く手を阻む「見えない壁」が原因かもしれません。

この記事では、データ活用の専門家である私たち「分析屋」が、難しいDWHの話を「図書館づくり」に例えて、どこよりも分かりやすく解説します。専門用語は一切使いませんので、安心してお読みください。

この記事を読み終える頃には、データ活用の全体像がスッキリと見えているはずです。

DWH(データウェアハウス)とは?まず基本を理解しよう

結論から言うと、DWHとは「分析のために作られた、巨大なデータの倉庫」のことです。

皆さんの会社にも、販売管理システムや顧客管理システムなど、日々の業務で使う様々なシステムがありますよね。それらのシステムは、日々の取引を「記録」するのは得意ですが、「分析」のために作られてはいません。

そこで登場するのがDWHです。社内に散らばっている様々なシステムのデータをDWHという一つの「倉庫」に集め、分析しやすいように整理整頓しておくことで、初めてデータをビジネスの武器として活用できるようになります。

この「分析用の倉庫」には、大きく4つの特徴があります。

目的別に整理されている(Subject-Oriented)

「顧客」「製品」といったテーマ(目的)ごとにデータが整理されているため、分析がしやすい。

データが統合されている(Integrated)

各システムでバラバラだったデータの形式(例:「株式会社」と「(株)」など)が統一されている。

過去のデータが時系列で蓄積されている(Time-Variant)

「いつ」「誰が」「何をした」という履歴データが過去に遡ってすべて蓄積されている。

データが消えない(Non-Volatile)

一度格納されたデータは、原則として上書きや削除をしない。

【全体像で理解】図書館づくりに例える、データ分析基盤のすべて

データ分析の世界を、一つの大きな「図書館」に例えて、登場するシステムたちの役割を紹介します。この全体像を掴むことが、DWHの必要性を理解する一番の近道です。

STEP 0:図書館ができる前の状態

今のあなたの会社には、各部署の本棚に、様々な「本」がバラバラに置かれている状態です。

● 営業部には「顧客名簿」という本

● マーケティング部には「広告の記録」という本

● 経理部には「売上の帳簿」という本

これら一つひとつが「本(=データベース)」です。これでは、会社全体の物語を読み解くことができません。そこで、これらの本を一箇所に集めて、誰もが活用できる「巨大な図書館」を作るプロジェクトが始まりました。

STEP 1〜3:図書館(=データ分析基盤)の作り方

図書館は、いくつかの専門エリアに分かれています。

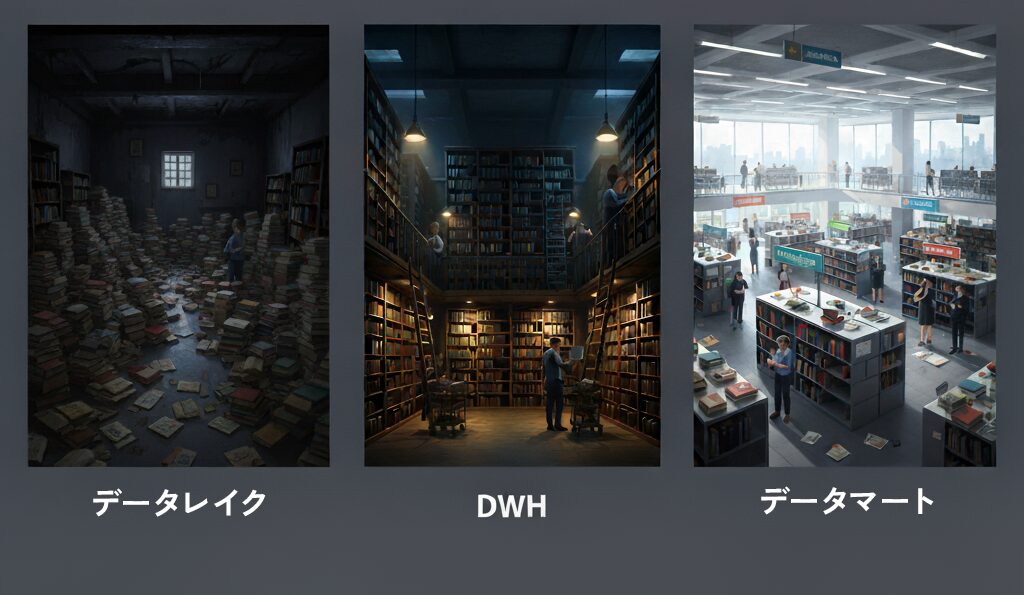

データレイク:

図書館の「とりあえず何でも放り込んでおく地下書庫」 まずは、各部署から集めてきた本を、整理する前に全部ここに運び込みます。手書きのメモや付箋(=Webログなどの構造化されていないデータ)が付いたままでも構いません。とにかく「会社の資産である情報を失わないこと」が最優先の場所、それがデータレイクです。

DWH(データウェアハウス):

図書館の「メインフロアにある中央大書庫」 次に、プロの司書が地下書庫(データレイク)から本を持ってきて、本格的な整理を始めます。

- 不要なメモを剥がし(=データの掃除)

- 本の用語を統一し(例:「(株)」→「株式会社」)(=データの整形)

- 「顧客の歴史」「製品の販売史」といったテーマで本棚に並べます

会社の公式な歴史書として、いつでも誰もが信頼して使える状態になった書庫、それがDWHです。

データマート:

図書館の「特定テーマの企画展示室」 マーケティング部の人が「今月の売れ筋商品の分析をしたい」と思ったら、司書が中央大書庫(DWH)から関連する本だけを数冊ピックアップして、小さな部屋に持ってきてくれます。この特定の目的に合わせて作られたミニ書斎がデータマートです。巨大な書庫を探し回るより、ずっと便利で効率的ですよね。

なぜ、わざわざ「図書館」を作る必要があるのか?

ここで、「各部署がそれぞれの本棚(データベース)で管理し続ければ良いのでは?」という疑問が湧くかもしれません。

もし、社長があなたに「先月の広告費と、それによる売上の関係を全部署横断で調べて報告して」と指示したとします。図書館がない状態では、どうなるでしょうか。

- 途方もない時間がかかり、ミスも起きやすくなる

あなたはまず、マーケティング部の本棚から『広告の記録』の本を借り、次に経理部の本棚から『売上の帳簿』を借りてきて、2冊の本の情報を手作業で照らし合わせなければなりません。本の書き方(データの形式)も違うので、翻訳作業も必要です。 - 元の業務を邪魔してしまう

さらに、あなたがその調査(=重い分析処理)のために経理部の『売上の帳簿』を長時間独占していると、経理部の人は日々の記録ができずに困ってしまいます。これは元のシステムに高い負荷をかけ、パフォーマンスを低下させることと同じです。

だからこそ、あらかじめ全ての「本(データベース)」を一箇所に集め、いつでも使えるように整理しておく「図書館(データ分析基盤)」が、現代のビジネスには不可欠なのです。

DWHがあなたの会社の「3つの壁」を壊す!3大メリットと活用事例

それでは、DWHを中心とした「図書館」が、具体的にどのようにして、あなたの会社のデータ活用を阻む「3つの壁」を壊してくれるのかを見ていきましょう。

【壁1:データのサイロ化】を壊す → メリット1:社内のデータを一元管理し、全社横断の分析を実現

この壁を壊せる理由は、図書館のプロの司書が、各部署のバラバラな「本」を、統一されたルールで整理・翻訳してくれるからです。

多くの会社では、営業部が「関西弁」、マーケティング部が「博多弁」でそれぞれ日記(本=データ)を書いているような状態です。これでは言葉がバラバラで、会社全体の正しい状況は誰にも分かりません。DWHを中心とした図書館は、これらの方言で書かれた本をすべて「標準語」に翻訳し、一つの巨大な書庫にテーマ別に整理してくれます。だからこそ、部署の垣根を越えた、精度の高い分析が可能になるのです。

活用事例:営業部の持つ成約データと、マーケティング部の持つ広告接触データを統合。「どの広告から来たお客様が、最も成約に繋がりやすいか」を分析し、広告予算を最適化することに成功した。

【壁2:データ処理・集計の遅さ】を壊す → メリット2:大量データの高速処理で、レポーティング業務を劇的に効率化

この壁を壊せる理由は、各部署が日々使っているオリジナルの**「本(データベース)」に迷惑をかけず、分析専用の「中央大書庫(DWH)」で心置きなく調査ができる**からです。

先ほどの例の通り、経理部が毎日使っている「売上の帳簿(データベース)」を長時間借りて分析をすると、経理の仕事が止まってしまいます。

図書館(データ分析基盤)は、あらかじめ全ての本のコピーを「中央大書庫(DWH)」に用意してくれています。この書庫は分析専用に作られているため、どんなに複雑で大規模な調査依頼(大量データの集計)も、元の業務に一切影響を与えずに高速で完了させることができます。

活用事例: これまで担当者がExcelで半日かけて作成していた月次レポートを、BIツールからDWHに直接接続するように変更。ボタン一つで、わずか5分でレポートが出力されるようになり、担当者は分析や次のアクションを考えるという、より価値の高い仕事に時間を使えるようになった。

【壁3:過去データがなく、未来が読めない】を壊す → メリット3:蓄積した時系列データで、精度の高い需要予測や顧客分析が可能に

この壁を壊せる理由は、図書館が「会社の歴史を決して捨てずに記録し続ける」ことを使命としているからです。

各部署の本棚(データベース)は、スペースが限られているため、古い本は捨てられてしまうかもしれません。これでは「3年前と比べてどうだった?」といった長期的な分析は不可能です。

図書館の「中央大書庫(DWH)」の重要な仕事は、会社の歴史(データ)を日付のスタンプ付きで、設立以来ずっと保管し続けることです。過去を正確に知ることができるからこそ、未来の予測や戦略立案の精度が上がるのです。

活用事例:過去10年間の販売実績と気象データをDWHで分析し、「気温が1度上がると、アイスクリームの売上が何%上がるか」という相関関係を特定。精度の高い需要予測に基づき、食品ロスを大幅に削減した。

DWH導入を成功させるための基礎知識

ここまで読んで、「DWHって、なんだか良さそうだな」と感じていただけたかもしれません。ここでは、あなたが「導入を企画・提案する」ための、一歩進んだ知識をご紹介します。

クラウド型か、オンプレミス型か?

昔は自社でサーバーを持つ「オンプレミス型」が主流でしたが、今はインターネット経由で利用する「クラウド型」が圧倒的な主流です。初期費用を抑えられ、データの量に応じて柔軟に規模を調整できるなど、多くのメリットがあります。

主要なクラウドDWHサービス3選を図書館に例えると…

3つの代表的なサービスは、どれも「優れた司書がいる調査ルーム」ですが、その運営スタイルや料金体系が異なります。

Snowflake

利用時間に応じて料金が変わる「貸し会議室」のような調査ルーム 本の保管場所(書庫)は常に確保しつつ、分析したい時だけ、部屋の大きさや司書の人数を自由に選んで時間単位で借りるイメージです。調査が終われば部屋を出て料金の発生を止められるので、無駄なコストがかからないのが最大の強みです。

Google BigQuery

司書が全自動で現れる「魔法の調査デスク」 ユーザーは部屋や司書の数を一切気にする必要がありません。調査依頼を出すと、その依頼内容に最適な規模の調査チームが魔法のように現れて、瞬時に答えを出してくれます。料金は、調査のために司書がめくった本のページ数(処理したデータ量)に応じて発生するのが特徴です。

Amazon Redshift

「AWS大学」の敷地内にある年間契約の図書館分室 「AWS大学」という巨大なキャンパスの中に、図書館の分室を年間契約で丸ごと借りるイメージです。大学内の他の施設(データ保管庫など)と直結しているため、すでにAWS大学の学生である会社(インフラをAWSで固めている会社)が、最もスムーズかつお得に使える選択肢です。

【独自コンテンツ】DWHの知識はキャリアの武器になる

DWHの知識は、会社のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で不可欠ですが、それ以上に、あなた自身のキャリアを切り拓く強力な武器になります。

DWHスキルで目指せる職種

DWHの知識や構築スキルを身につけることで、以下のような、今まさに市場で求められている専門職への道が拓けます。

データエンジニア

データを収集・整理し、「図書館」の設計・建築・運用をする技術者。

データアナリスト

「図書館」に蓄積されたデータを分析し、ビジネス課題の解決策を提案する専門家。

データサイエンティスト

高度な統計学や機械学習を用いて、未来予測などのモデルを構築する専門家。

DWHを理解するということは、単にツールを知ることではありません。それは、「言われた通りにシステムを作る」立場から、「データを価値に変えて、ビジネスを動かす」立場へとシフトするための、重要な第一歩なのです。

私たち分析屋には、まさにそうしたキャリアチェンジを実現し、お客様のビジネス課題をデータで解決することに情熱を燃やすプロフェッショナルが数多く在籍しています。

まとめ:データ活用の”壁”を壊し、新しいキャリアを築こう

今回は、データ活用を阻む「3つの壁」と、それを壊すための武器「DWH」を中心としたデータ分析基盤について、図書館の例えを交えて解説しました。

DWHを中心としたデータ分析基盤(図書館)を構築することで、「サイロ化」「処理の遅さ」「過去データ不足」という3つの壁は壊すことができる。そして、その知識は、企業の成長だけでなく、あなた自身のキャリアを豊かにする武器にもなる。

もしあなたが、「データを使って、もっと直接的にビジネスの役に立ちたい」「”言われた通り作る”のではなく、”課題解決を提案する”仕事がしたい」と少しでも感じているなら、それは新しいキャリアへの扉が開いたサインかもしれません。

私たち分析屋は、お客様のデータ活用の”壁”を壊すプロフェッショナル集団です。そして、データで未来の”壁”を壊す、情熱を持った新しい仲間をいつでも探しています。

私たちと一緒に、データで未来を面白くする仕事に挑戦しませんか?