「社内にデータはたくさんあるはずなのに、うまく活用できていない…」

「データを活した企画を出したいけど、どこに何のデータがあるのか分からない…」

多くの企業でデータ活用が叫ばれる一方で、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

その課題を解決する鍵は、データを戦略的に整理・保管する「場所」にあります。 いきなり専門用語から入ると難しくなってしまうので、この“データの置き場所”を、一つの巨大な「図書館」に例えてみましょう。

この記事でご紹介する「データレイク」は、その図書館の中でも、未来の価値を生み出す「地下の巨大な収蔵庫」にあたる場所です。

この記事を読み終える頃には、データレイクの役割が驚くほどスッキリ理解でき、データ活用の新たな可能性に気づけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

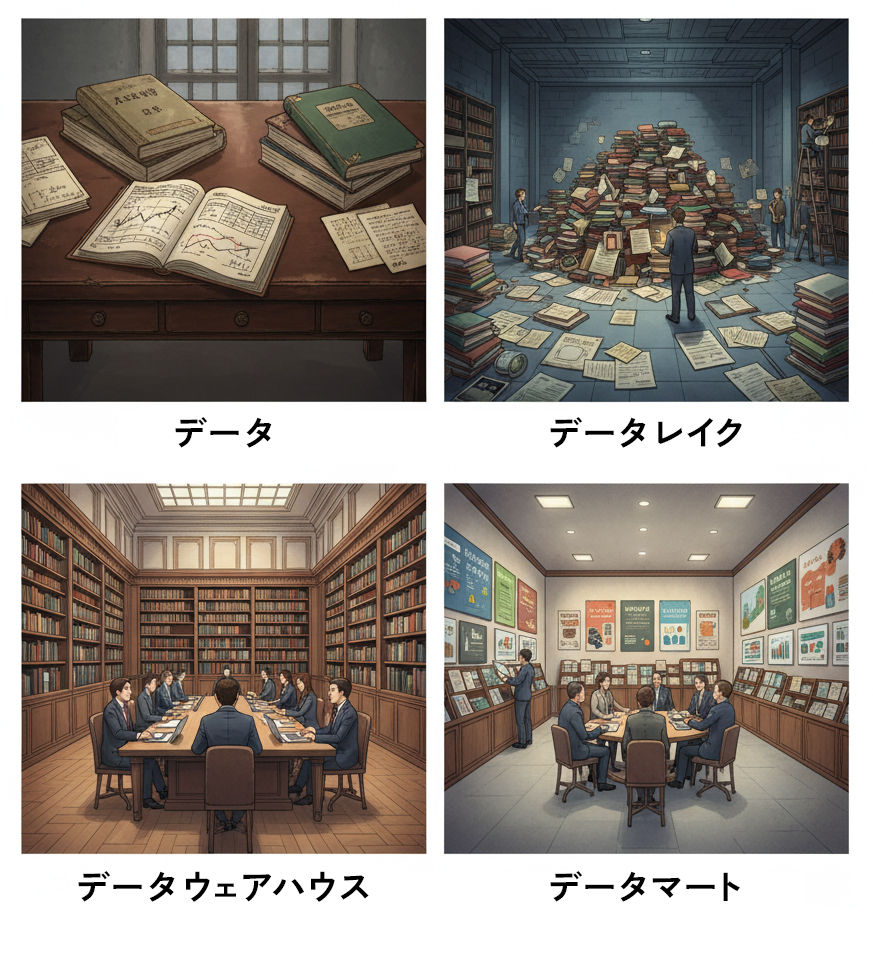

「データの図書館」の全体像 ― 4つの主要エリア

まず、データレイクの話に入る前に、この「データの図書館」がどのようなエリアで構成されているのか、全体のフロアマップを見てみましょう。どこか一つのエリアが優れているというわけではなく、それぞれに大切な役割があります。

① 個別の「本」(データベース)

すべての情報の元となる、個別に整理された台帳や日報です。「売上台帳」や「顧客名簿」のように、特定の目的のために作られた、私たちの最も身近にある“本”と言えるでしょう。

② 巨大な「地下収蔵庫」(データレイク)

この図書館の心臓部です。あらゆる資料(製本された本、未整理の手紙、写真、音声フィルムなど)を、将来活かされることを信じて、ありのままの形で保管している場所です。

③ 整理された「閲覧室」(データウェアハウス)

地下収蔵庫の資料から必要なものを選び出し、テーマ別に整理して誰でも利用しやすいようにした、いわば図書館のメインフロアです。 (※「閲覧室」であるデータウェアハウスの詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。)

④ 特設の「企画展示室」(データマート)

閲覧室の本棚から、さらに「マーケティング部の夏企画」のような特定の目的のために本を集め、見やすくした小さな専門コーナーです。

いかがでしょうか。このように、データの図書館は様々な役割を持つエリアで構成されています。 今回は、この中でも特に、あらゆる可能性を秘めた②「地下収蔵庫(データレイク)」について、深く探検していきます。

データレイクの正体 ― なぜ「地下収蔵庫」に例えられるのか?

データレイクがなぜ「地下収蔵庫」に例えられるのか、その3つの大きな特徴から解き明かしていきます。

特徴① 中身は?:手紙から音声フィルムまで。形式を問わない「生」の資料

閲覧室の本棚には、きれいに製本され、ラベルが貼られた「本」しか置けませんよね。しかし、地下収蔵庫には、どんな形式の資料でも、受け取ったそのままの形(生データ)で保管することができます。

● ExcelやCSVのような整理されたデータ(構造化データ)

● メールや議事録のテキスト、SNSの投稿、画像、音声(非構造化データ)

このように、形式を問わずあらゆるデータを柔軟に受け入れられるのが、データレイクの最大の特徴です。

特徴② ルールは?:「まず保管、整理は後から」

閲覧室では、司書さんが本を分類・整理してから本棚に並べます。つまり「使う目的」が先に決まっています。

一方、地下収蔵庫のルールは非常にシンプルで、「まず保管し、整理は後から」です。 研究者(分析者)が「こういう研究がしたい」と決めたときに、初めて収蔵庫に潜り、必要な資料を探し出してきて意味付けや整理を行います。

専門的にはこれを「スキーマオンリード」と呼びますが、難しく考える必要はありません。「使うときに初めて意味を考える」という柔軟なスタイルだと覚えておけばOKです。

特徴③ 目的は?:未来の「お宝」発見に備える

「今の時点では使い道が分からないけど、念のために取っておこう」

地下収蔵庫に保管されている資料には、そんなものもたくさんあります。しかし、10年後、全く新しい研究テーマが立ち上がったとき、その資料が誰も予想しなかった「お宝」になるかもしれません。

データレイクも同じで、将来のAI開発や高度な分析に備え、今は使い道が明確でないデータも蓄積しておくことができます。これが、ビジネスに大きなイノベーションを起こすきっかけになるのです。

【補足】GoogleドライブやDropboxとは何が違うの?

「それって、Googleドライブみたいなファイル置き場とは違うの?」と思われかもしれません。一見似ていますが、保管したデータを「分析するための仕組み」が備わっているかどうかが全く違います。

● Googleドライブを例えるなら… 個人の「本棚」や「倉庫」です。本や書類を保管できますが、倉庫の管理人が中身を読んで分析してくれるわけではありません。

● データレイクを例えるなら… 「超優秀な司書チームがいる図書館」です。「この大量の資料の中から、特定のキーワードに関連するものを全部探し出して!」と依頼すれば、司書チーム(=分析ツール)が連携し、膨大な資料を瞬時に分析して答えを出してくれます。

つまり、Googleドライブは人間がファイルを一つひとつ開いて使う「保管庫」、データレイクは機械(プログラム)が全データを横断的に分析するための「分析基盤」という点が決定的な違いです。

データレイクのメリットと、ただの“物置”にしないための注意点

ここでは、データレイクという「地下収蔵庫」がビジネスにどのような恩恵をもたらすのか、そして、導入する上で気をつけたいポイントを解説します。

メリット:『地下収蔵庫』がもたらす3つの恩恵

- 柔軟性

「まず保管」のスタイルなので、将来どんな分析手法が登場しても対応できます。特定の目的に縛られず、データの可能性を最大限に引き出せます。 - 網羅性

あらゆるデータが一つに集まっているため、これまで誰も気づかなかったデータ同士の組み合わせから、画期的な発見(インサイト)が生まれる可能性があります。 - 経済性

データを保管する時点では高度な整理や加工が不要なため、比較的安価なストレージサービスを利用して、コストを抑えながら始めることができます。

注意点:「データの沼(データスワンプ)」にしないために

ただし、良いことばかりではありません。何のルールもなく資料を地下収蔵庫に放り込み続けると、どこに何があるか誰にも分からない、ただの「開かずの物置」になってしまいます。

このような状態を「データの沼(データスワンプ)」と呼びます。

そうならないために重要なのが、「資料台帳(データカタログ)」の存在です。「どんな資料が、どこに、どういう状態で保管されているか」を記録しておくことで、初めて地下収蔵庫は価値ある探検の場になるのです。

データレイクはどうやって作る?

データレイクの作り方は、特定のプロダクトを使う方法・使わない方法の2パターンあります。

プロダクトを使わない(自作する)方法

図書館の地下収蔵庫が巨大になりすぎ、一人の司書では管理できなくなった…そんな状況を解決するのが「Hadoop」という仕組みです。Hadoopは、「仕事を細かく分けて、大勢で一斉にやる」という考え方に基づいています。

● 巨大なデータを「分散」して保管する

トラック1台分の資料を、100人のアシスタント司書に1箱ずつ配って、それぞれの小部屋に保管してもらうイメージです。

● 命令を「分散」して処理する

「全員、自分の担当の箱だけ調べて報告して!」と一斉に命令し、結果を後でまとめることで、一人で探すより圧倒的に速く答えを見つけます。

このように、Hadoopは多数のコンピュータ(アシスタント司書チーム)に仕事を分散させるための基本技術です。ただし、この「チーム」を自分で編成・管理するのは非常に大変なため、現在では後述のクラウドサービスを使うのが主流です。

プロダクトを使う方法

現在では、ほとんどの企業がクラウドサービスを利用してデータレイクを構築しています。そのメリットは絶大です。

● 速い

複雑な設定の多くが自動化され、数ヶ月かかっていた構築が数日で完了することも。

● 安全

高度なセキュリティ機能が標準で備わっている。

● 手間いらず

サーバーの保守やアップデートといった面倒な管理をクラウド事業者に任せられる。

つまり、専門家がインフラの管理ではなく、本来の目的である「データの活用」に集中できるのが最大のメリットです。

代表的なプロダクトの違い

これからご紹介する3つのクラウドサービスは、どれも素晴らしい「地下収蔵庫」を建てることができます。違いは、「図書館の運営方針や得意なサービス」にあります。

● AWS(Amazon Web Services):豊富な実績と「トータルサポート」の図書館

例えるなら:「地下収蔵庫(Amazon S3)」の設計図から、資料を運び込む手順、セキュリティ管理のルールまでをセットで提供してくれるベテラン図書館コンサルタントがいるイメージです。

解説: AWSは、ただの保管場所(Amazon S3)だけでなく、「Lake Formation」というサービスを提供しています。これは、データレイクを作る際の面倒な作業(データの収集、整理、権限管理など)を自動化し、最短ルートで安全な収蔵庫を完成させてくれる強力なサポーターです。初めてデータレイクを作る多くの企業にとって、非常に心強い存在です。

● Microsoft Azure:オフィスとの連携が得意な「効率重視」の図書館

例えるなら: ExcelやPowerPointといった普段使っているオフィスソフトとの直通通路がある、とても便利な図書館です。

解説: Azureのデータレイクは、Microsoftが提供していることもあり、多くの企業で使われているExcelや、グラフ作成ツール「Power BI」などと非常に相性が良いのが特徴です。「地下収蔵庫」から見つけてきた資料を、そのまま使い慣れたツールですぐに分析・報告書作成に移れる、そんなスムーズな連携プレーを得意としています。

● Google Cloud (GCP):天才研究者が常駐する「分析特化」の図書館

例えるなら: 「地下収蔵庫」の隣に、**ガラス張りで繋がった世界最先端の「分析ラボ(BigQuery)」**があるイメージです。

解説: Googleの強みであるデータ分析技術を最大限に活かせるのがGCPの特徴です。「BigQuery」という超高性能な分析サービスと直結しており、地下収蔵庫に保管した膨大な生データを、まるで閲覧室の本を読むかのように、直接かつ瞬時に分析できてしまいます。「保管」と「分析」の壁がほとんどなく、AI開発など、最も高度なデータ活用を目指す研究者にとって最高の環境と言えるかもしれません。

データレイクを支える専門家 ―「司書」と「研究者」

さて、ここまでデータレイクを「図書館の地下収蔵庫」に例えて解説してきました。 しかし、どんなに立派な収蔵庫があっても、それだけでは価値は生まれません。そこには必ず、専門家である「人」の存在が不可欠です。

そして、その専門家としてのキャリアは、あなたの今の仕事の延長線上にあるかもしれません。

「地下収蔵庫の管理人(データエンジニア)」という仕事

この巨大な収蔵庫を設計し、世界中のどんな資料でも安全に受け入れられるように整備し、資料台帳を管理する専門家。それがデータエンジニアです。まさに、今のシステム開発の経験を活かし、データ活用の「基盤」そのものを作る、非常にやりがいのある仕事です。

「お宝を発見する研究者(データアナリスト/コンサルタント)」という仕事

ビジネス上の課題という研究テーマを持ち、収蔵庫に眠る無数の資料を探検し、誰も気づかなかった「お宝」を発見して世の中に価値を届ける専門家。それがデータアナリストやデータコンサルタントです。顧客に言われた通りのレポートを作るのではなく、自ら問いを立て、データを武器にビジネスそのものを動かしていく。そんな働き方にワクワクしませんか?

まとめ:あなたの「データの図書館」には、何が必要ですか?

この記事では、データレイクを「図書館の地下収蔵庫」に例えて解説してきました。

● データレイク (地下収蔵庫) あらゆるデータをそのまま保管し、未来の価値創造に備える場所

● データウェアハウス(閲覧室) 特定の目的のために、整理されたデータをすぐに使えるようにしておく場所

どちらもデータ活用に欠かせない重要なエリアです。

そして、最も大切なことは、立派な施設(インフラ)と、それを最大限に活用する優秀な専門家(人材)が揃って、初めて「データの図書館」は真の価値を発揮するということです。

私たち分析屋は、お客様のデータ基盤構築を支援するだけでなく、お客様自身が気づいていなかったデータの「お宝」を発見し、ビジネスの成功に繋げるお手伝いをしています。

「図書館の設計に携わりたい」 「研究者として、まだ見ぬ宝物を発見したい」

もしあなたがそう感じたなら、それは新たなキャリアの扉が開いたサインかもしれません。 私たちは、あなたの情熱とスキルを待っています。ぜひ一度、私たちの話を聞きに来ませんか?