「全社でデータを活用して、新しいビジネスを生み出そう!」

「DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるぞ!」

そう意気込んでみたものの、

- 「そもそも、必要なデータがどこにあるか分からない…」

- 「営業部と経理部で、『顧客』の定義がバラバラで集計できない…」

- 「データを使いたいけど、セキュリティルールが曖昧で誰もGOサインを出せない…」

こんな「データの壁」にぶつかって、プロジェクトが止まってしまっていませんか?

それは、あなたのせいでも、現場の担当者のせいでもありません。多くの場合、その根本的な原因は「データガバナンス」が整備されていないことにあります。

データガバナンスと聞くと、「なんだか難しそう」「守りのルール決めばかりで面倒」と感じるかもしれません。

しかし、データガバナンスは「データを活用する」ためにこそ必要な「攻めの土台」です。

この記事では、データガバナンスの基本的な知識から、概念倒れで終わらせない「明日から動ける、実践的な5つのステップ」を、できるだけ分かりやすく解説します。

データガバナンスとは?

まず結論から言うと、データガバナンスとは「データを正しく、安全に、そして『活用できる』状態にするためのルールと体制づくり」のことです。

会社という「街」で、「データ」という「水」を、みんなが必要な時にキレイな状態で使えるようにする「水道インフラの管理ルール」とイメージすると分かりやすいかもしれません。

データガバナンスの定義

データガバナンスには、2つの側面があります。

- 守りのガバナンス

・データを「守る」側面です。

・「誰がこのデータに触っていいのか?」「個人情報はどう管理する?」といったセキュリティやコンプライアンス(法律を守ること)のルールを決めます。 - 攻めのガバナンス

・データを「活用する(攻める)」側面です。

・「このデータは信頼できる(品質保証)」「この『顧客』とは、この定義を指す(共通言語化)」といったルールを決め、データ活用のスピードを上げます。

DX推進担当のあなたが目指すべきは、この「守り」と「攻め」のバランスを取り、データ活用を加速させることです。

なぜ今データガバナンスが必要なのか?

一言でいえば、「質の悪いデータでは、データ活用もDXもAIも絶対にうまくいかない」からです。

● データドリブン経営の必須要件

経験や勘ではなく、データに基づいて判断(意思決定)をするためには、その「データ」が信頼できるものでなければなりません。

● AI・機械学習の普及

AIに学習させるデータが間違っていたり、定義がバラバラだったりすると、AIは間違った答えを返してきます。(ゴミからはゴミしか生まれない、と言われます)

● データ関連法規制への対応

個人情報保護法など、データの取り扱いに関するルールは年々厳しくなっています。知らずにルールを破ってしまうリスクを防ぐためにも必要です。

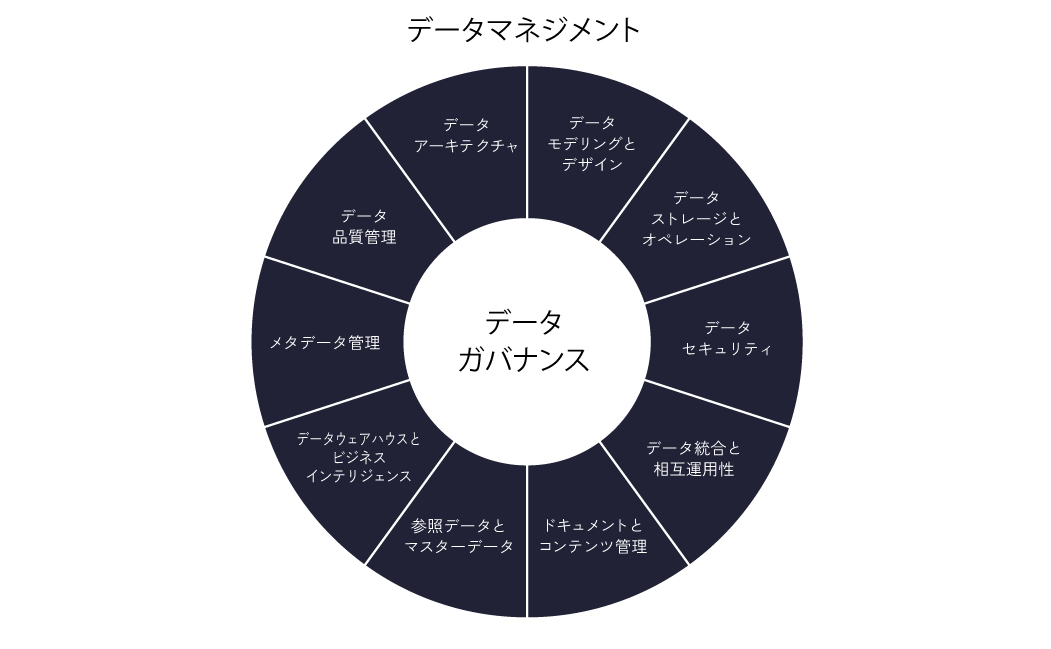

「データマネジメント」との違い

よく似た言葉に「データマネジメント」があります。この2つの関係は、データ管理の専門知識体系(DMBOK)などに基づくと、「活動全体」と「それを統制する仕組み」として整理できます。

● データマネジメント(活動全体)

これが一番大きな傘です。データを資産として活用し管理するための「すべての活動」を指します。(例:データを集める、保存する、キレイにする(品質管理)、セキュリティを守る、分析活用する、など)

● データガバナンス(統制・ルール)

上記の「データマネジメント(活動全体)」が、正しく、効率的に行われるように「統制・監督」するための仕組み(ルールや体制)です。

「会社経営(マネジメント)」と「企業統治(ガバナンス)」の関係に似ています。まず「会社経営」という活動全体があり、その経営がルールから逸脱しないよう監督するのが「企業統治」です。

データガバナンスは、データマネジメントという活動全体を中心で支える「ハブ(車輪の中心)」のような役割とイメージすると良いでしょう。

データガバナンス導入の3つのメリット

データガバナンスの導入は、「面倒なこと」ではなく「データ活用を加速させる近道」です。大変な思いをして整備することで、会社にとって大きな3つのメリットが生まれます。

メリット1:意思決定の迅速化・高度化

これが最大のメリットです。 データが整備されると、「あのデータは正しいか?」と疑ったり、部署間の定義の違いを調整したりする無駄な時間がゼロになります。

信頼できるデータがすぐに手に入るため、経営層や現場は、データに基づいた「次の一手」を素早く、正確に判断できるようになります。

メリット2:データ品質の向上と業務効率化

「この顧客リスト、重複や古い情報だらけだ…」 「分析の前に、まずデータの掃除(クレンジング)からだ…」

データ分析の現場では、分析そのものより、こうした「前処理」に8割の時間がかかるとも言われます。データガバナンスによって常にデータの品質が保たれれば、こうした非効率な作業がなくなり、本来の「分析」や「価値を生む活動」に集中できます。

メリット3:コンプライアンス強化とリスク低減

「このデータ、社外に持ち出していいんだっけ?」 「うっかり個人情報を漏洩させてしまった…」

データガバナンスによってデータの「持ち主」や「取り扱いルール」が明確になることで、こうした情報漏洩や不正利用のリスクを組織的に防ぐことができます。「守り」が強固になることで、結果として安心してデータを「活用(攻め)」できるようになります。

データガバナンスを構成する主要素

データガバナンスを成功させるためには、「人」「ルール」「データ」「技術」の4つの要素をバランスよく考える必要があります。どれか一つでも欠けると、うまくいきません。

体制(人)

これが一番重要かもしれません。誰がデータに責任を持つのかを決めます。

● データオーナー

そのデータの最終責任者(例:顧客マスタなら営業部長など、そのデータを業務で使う部門の長)

● データスチュワード

データオーナーを補佐し、現場でデータの品質やルールを維持・管理する「世話役」

ルール(プロセス)

データをどう扱うかの「交通ルール」です。

● データポリシー

会社全体としてのデータの取り扱い方針(一番大きなルール)

● データ標準

「顧客コードは8桁の半角数字」といった具体的なデータの形式

● 品質基準

「重複率は何%以下」といった、データの「キレイさ」の基準

データそのもの

管理すべき「データ」自体を定義します。

● データ品質管理

データをキレイに保つ活動

● マスターデータ管理

会社で共通して使う「顧客」「商品」などの基本データを一元管理すること

● データカタログ

「どこに、どんなデータがあるか」をまとめた目録(台帳)

テクノロジー

上記の「人」「ルール」「データ」の活動を、技術的にサポートする道具(ツール)です。

● データ連携基盤

バラバラのシステムからデータを集めてくる仕組み

● セキュリティツール

データへのアクセスを管理し、不正利用を防ぐ仕組み

【独自】失敗しない!データガバナンス実践的な進め方5ステップ

お待たせしました。ここがこの記事の核心部分です。 「概念は分かったけど、明日から何をすればいいんだ?」とお悩みのDX推進担当のような方に向けて、実践的な5つのステップを解説します。

結論から言うと、「小さく始めて、ルールを『生きた状態』に保つこと」が成功の鍵です。

Step 1:目的とスコープの明確化

「何のためにデータガバナンスをやるのか?」という目的を、経営層や関連部署と徹底的にすり合わせます。

いきなり「全社のデータを全部キレイにするぞ!」と意気込むと、ほぼ100%失敗します。 まずは、「営業部の売上分析の精度を上げる」といった、具体的で、成果が見えやすい目的(=スコープ)に絞り込みましょう。

この最初の「目的決め」が曖昧だと、途中で「これ、何のためにやってるんだっけ?」と関係者の協力が得られなくなります。

Step 2:体制の構築

次に、Step 1で決めたスコープ(範囲)における「人(体制)」を決めます。 特に重要なのが、現場の世話役である「データスチュワード」です。

● 誰がなる?

理想は、「システムのことも、現場の業務のことも分かる人」です。情報システム部の人だけだと「現場の業務が分からないルール」になりがちですし、現場の人だけだと「システム的に無理なルール」になりがちです。

● 巻き込み方

彼らを「任命」するだけでなく、「なぜあなたが必要なのか」「会社にとってどれだけ重要か」をしっかり伝え、モチベーション高く参加してもらうことが重要です。

Step 3:データ標準化とルールの策定

体制ができたら、いよいよ「ルール」を作ります。 ここでも完璧を目指さず、Step 1で決めた「目的」を達成するために「最低限必要なルール」から決めましょう。

例えば「営業部の売上分析」が目的なら、まずは「顧客マスタ」と「商品マスタ」の定義(例:「顧客名」は株式会社を(株)と略すか、など)だけを決めるといった具合です。

Step 4:【最重要】ルールを「形骸化させない」運用と浸透の仕組み

ここが、多くの担当者が最も悩むポイントであり、データガバナンスの「肝」です。 ルールは「作って終わり」ではなく、「使われ、更新され続ける」仕組みが命です。

よくあるNG例:

担当者が頑張ってExcelで「データ定義書」を作り、ファイルサーバの奥深くに「保管」する。

→ 結果、誰も見ない。データが新しくなっても更新されず、1年後には「使えないゴミ」と化す。

成功するためのOK例:

1. 「保管」ではなく「公開」する

Excelではなく、ConfluenceやNotionといった社内Wikiツール(情報共有ツール)を使います。

利点は「誰でも検索しやすい」「変更履歴が残る」「担当者が異動しても情報が残る」ことです。

「データに関して分からないことがあれば、まずココを見ろ」という場所を一つに決めることが重要です。

2. ルールを「業務に組み込む」

「ルールブックを読んでおいてね」では誰も守りません。

例えば、新しい顧客データを登録する「システム画面」の入力規則(例:半角カナは入力不可にする)に、決めたルールを反映させます。

こうして「ルールを守らざるを得ない」業務フローにしてしまうのが最強です。

3. データカタログツールを活用する

予算が許すなら、データカタログツール(社内のデータを辞書のように検索できるツール)の導入も有効です。

データと、そのデータに関する「ルール(定義、責任者など)」を紐づけて管理できるため、「生きたルール」を維持しやすくなります。

Step 5:モニタリングと継続的改善

ルールは一度作ったら終わりではありません。ビジネスの変化に合わせて見直し続ける必要があります。

● 「データ品質がどれくらい守られているか」を測る簡単な指標(例:顧客マスタの重複率)を決め、定期的にチェック(モニタリング)します。

● Step 2で決めた体制(データスチュワードなど)で月1回など「見直し会議」を開き、ルールが現状に合っているか、もっと良くできないかを話し合います。

データガバナンス導入のよくある失敗と対策

データガバナンスは実践が難しく、多くの企業が陥る「ワナ」があります。あなたが同じ失敗をしないよう、3つの代表的な失敗例と対策を知っておきましょう。

失敗例1:ルールが完璧主義すぎて「使われない」

まずは「60点でスタート」する意識を持つことです。 最初から全データのルールを100点満点で決めようとすると、膨大な時間がかかり、現場は息苦しくなります。まずはStep1で決めた目的に必要な「最低限のルール」だけを決め、運用しながら改善していきましょう。

失敗例2:「守り」ばかりで「活用」につながらない

「何のためのガバナンスか?」という「目的(攻め)」を常に共有することです。 ルール決めが目的化し、セキュリティや管理(守り)ばかりが強化されると、現場は「データが使いにくくなった」と不満を持ちます。これはデータガバナンスの本来の目的(データ活用)と真逆です。

失敗例3:経営層や現場の協力が得られない

スモールスタートで「小さな成功体験(小さなWow)」を早期に示すことです。 「データがキレイになったおかげで、売上分析のレポート作成時間が半分になった」といった具体的な成果を経営層や現場に見せることで、「データガバナンスって、本当に意味があるんだな」と納得してもらい、全社的な協力を得るキッカケになります。

データガバナンスの推進は「分析屋」のプロフェッショナルへ

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。 データガバナンスの実践が、単なるルール決めではなく、現場の業務やシステム、そして「人」を巻き込む、非常に泥臭くもやりがいのある仕事だと感じていただけたかと思います。

もしあなたが、

● 現職SEで、「システム開発だけでなく、もっと上流の『データでビジネスを動かす』領域に挑戦したい」

● 現職一般職で、「アナログで非効率な環境から抜け出し、データに基づいた合理的な仕事がしたい」

● 現職データ分析者で、「質の悪いデータの前処理に追われるのではなく、質の高いデータで『価値ある提案』がしたい」

このようにお考えなら、「分析屋」でその経験を活かしてみませんか?

「言われた通り」ではなく「提案型」でクライアントの課題を解決

私たちは、クライアントに「言われた通りの」ルールやシステムを作るだけではありません。 「なぜデータ活用が進まないのか?」という根本課題に立ち返り、「ルールを形骸化させない」ための体制づくりや業務フローの設計まで、クライアントと「共に」悩み、考え、手を動かします。

システム開発やアナログな環境からのキャリアチェンジを歓迎

この記事で解説したような「データの壁」に直面し、「もっとうまくやれるはずだ」と悩んだ経験こそが、データガバナンスを推進する上で最強の武器になります。

あなたのその「実践知」と「課題意識」を、1社だけでなく、分析屋のプロフェッショナルとして、より多くの企業のデータ活用を支援するために活かしてみませんか?

あなたの「実践知」を、次のステージで活かしませんか?

分析屋には、システム開発者、事業会社の企画担当、データサイエンティストなど、多様なバックグラウンドを持つ仲間が集まっています。 少しでもご興味を持っていただけましたら、ぜひ採用サイトを覗いてみてください。

まとめ

最後に、この記事の要点をまとめます。

● データガバナンスとは、データを「守り」ながら「活用(攻める)」するためのルールと体制づくりです。

● データ活用、DX、AIの導入を成功させるための「必須の土台」となります。

● 成功の鍵は、概念の理解だけでなく、「実践的な5つのステップ」を踏むことです。

1. 目的とスコープ(範囲)を明確に

2. 体制(特にデータスチュワード)を構築

3. 最低限必要なルールから策定

4. ルールを「形骸化させない」運用・浸透の仕組み(最重要)

5. モニタリングと継続的改善

● データガバナンスは面倒な「守り」ではなく、データ活用を加速させる「攻め」の活動です。

あなたの会社でデータ活用を進める「はじめの一歩」として、この記事がお役に立てれば幸いです。